6世紀前半に中国で作られたらしい『大乗起信論』

これについてちょっとメモしておきたい、と思いながらできずにいた。なお、原文と書き下し文は下記にある。

大乗起信論

石井公成氏の『東アジア仏教史』によれば、インド仏教では、「心」は、揺れ動くものであり制御すべきものとされていた。(p96)

ところが、大乗起信論では、大乗とは「衆生心」(人々の心)にほかならないと断言してしまう。(岩波文庫p177)

(摩訶衍(大乗)とは) 所言(いわゆる)法とは、謂わく衆生心なり。

「本書では、「大乗」(摩訶衍)について「衆生の心がそのまま大乗である」と述べ、「一般平凡な衆生の心に仏性がある」という「如来蔵」思想を説き、「大乗起信」とは、これへの信仰を起こさせるという意味である。

本書は、いわゆる般若経などに説かれる自性清浄心と、いわばその発展思想である「如来蔵説」を述べ、これを「本覚」と呼んでいる。」ウィキペディアからごく一部引用してみた。

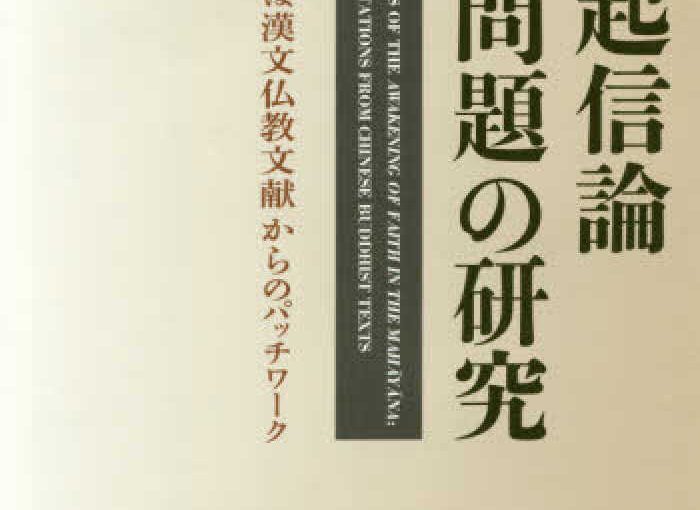

さて、大竹晋氏の『大乗起信論成立問題の研究―『大乗起信論』は漢文仏教文献からのパッチワーク』という分厚い本を読んでみた(一部)。図書館から借りて。

「真如」というのが、この本の中心概念、ほとんど万能的に振り回される概念である。

ところが、この概念の中身にかなり問題があるというのが大竹の指摘。(p448以下)

インド仏教(唯識説)においては、それそれの諸法(もの)にそれぞれの(言語表現どおりの)自性があるわけではない。

あらゆる諸法が、さまざまな言語表現によって形容されるにせよ、言語表現は「仮設」である。つまり、言語表現どおりの自性(svabhava)はない。

むしろ、「あらゆる諸法には言語表現されえないこと、という自性があること」 そのことが、「真如」と呼ばれる。原語では、真如:tathata、そのとおりのまこと、である。

つまり、真如とは、あらゆる諸法に共通の属性である。

ところが、起信論では、「真如」は、神秘化、超強力化、実体化されてしまう。

起信論では、次のようになる。

是の故に、一切の法は本より已来、言説の相を離れ、名字の相を離れ、心縁の相を離れ、畢竟平等にして、変異あることなく、破壊すべからず、唯だ是れ一心なり。故に真如と名づく。

「あらゆる諸法は、もともと、言語表現を特徴とするものをかけ離れており、

音素を特徴とするものをかけ離れており、心の所縁を特徴とするものをかけ離れている。絶対に一定であり、無変異であり、破壊できないものであり、ただ一つの心であるにすぎない。ゆえに真如とよばれる。」p449 岩波文庫p180

つまり「言語表現されえないから真如である」と説かれている。

此の真如の体は、遣るべきものあることなし。一切の法は悉く皆真なるを以っての故なり。

亦た立つべきものなし、一切の法は皆同じく如なるを以っての故なり。当に知るべし、一切の法は説くべからず、念ずべからざるが故に、名づけて真如となす。

「この真如という体は排除されるべきものを有しない。あらゆる諸法はいずれも真だからである。

さらに追加されるべきものを有しない。あらゆる諸法はいずれも如だからである。あらゆる諸法は説かれうるものでもないし、念ぜられうるものでもないがゆえに、真如と呼ばれると知るべきである。」p450

あらゆる諸法は、ダイレクトに真如となる。

まとめると、インド仏教では、あらゆる諸法に共通の属性が真如。

しかし、起信論では、あらゆる諸法が真如になってしまう。450

「あらゆる諸法の区別は「念」によってあるにすぎず、念を取り払ったならば、あらゆる諸法は一なる真如である。」

これを大竹は、次のようなたとえ話で語る。

身近な例で言うと

「インド仏教の唯識: 心という映画館において、心というスクリーンに、心という映写機が諸法という映画を映し出している。

その映画について、さまざまな言語表現を浴びせて騒ぐのが、念という愚かな観客。念をなくせば、安らかに鑑賞できるが、諸法という映画は終わらない。それが仏の心の状態である。

起信論: 心という映画館において、真如というスクリーンに、念という映写機が諸法という映画を映し出している。念をなくせば、諸法という映画は終わって、真如という純白のスクリーンだけになる。それが仏の心の状態である。(p451)

まとめると、インド仏教では、「あらゆる諸法には言語表現されえないこと、という自性があること」 そのことが、「真如」と呼ばれる。

『大乗起信論』では、あらゆるものは「言語表現されえないから真如である」となる。

これをもって、大竹はインド人作の原典が存在せず、中国人が撰述したものだろう、と結論する。

結局、真如なんてものをわたしがかみ砕いて理解できるはずもなく、大竹氏の本の(まずい)転写を行なうだけになってしまった。

2.大竹氏のもう一冊の本『宗祖に聞け』から、

後の時代の人が、「真如」をどんな風に使っていたか、ちらっと確認しておこう。

中国浄土宗・善導(ぜんどう、613-681)曰く。

真如(そのとおりのまこと)のありかたは満々としており、その性質上(むしけらのような)うごめく者どもの心を出たりせぬ。(略)

真如は、煩悩の垢に覆われている時も、煩悩の垢に覆われていない時も、含識(ごんしき・生きもの)のうちにあまねく行きわたっておる。ガンジス河の砂の数ほどの功徳は、はたらきを潜めたまま、含識(ごんしき)のうちにじっとしておる。ただ煩悩の垢という障(さまたげ)の覆いが深いから、清らかな本体(である真如)は輝きでるすべがないのじゃ。

大竹が口をはさむ、「真如はいずれも、あらゆる法(枠組み)の空性(からっぽさ)の別名です。あらゆる衆生に仏性があるにせよ、この娑婆世界において仏性を現わすことは難しいというお話ですね。」(p170)

親鸞もだいたい同じような感じ。真如は輝かしいものだが実際には閉ざされているという感じのようだ。上の問題意識からいうと、インド哲学の範囲内か。

真如について、雰囲気だけ味わってみた。