釜ヶ崎のあいりん労働福祉センターが3月31日で閉鎖されることになっており、午後6時ごろシャッターを閉め始めましたが、多くの人が集まって抗議したため、閉められませんでした。(JR新今宮すぐ南)

私は野次馬として31日午後4時から11時頃までセンターにいました。

6日後の現在も「センターは西成労働福祉センターの管理から外れ、それ以降は管理者不在状態」のまま、夜も昼もシャッター(大部分)開いています。

「電気は止まっているので、センター1階は昼間も暗いままだが、夜中もなかまたちの泊まり込み体制による自主管理が続いている。」

下記のようなイベントも予定されているので、

平成と令和の間に開いた、想定外の〈解放空間〉を一度訪問されたら、いかがでしょうか?

4月7日(日)14時から『泥ウソとテント村-東大・山形大 廃寮反対闘争記』

4月8日(月)18時から「イタリア報告会 社会センターとsquatなどなど」(たぶん行きたい)

4月9日(火)18時から『月夜釜合戦』

4月6日(土)12時から 三角公園

明日!4/6(土)のお昼は

“釜ヶ崎春の音祭り2019”に出演いたします!

トリ(16:20くらい?)の仙谷BANDの中に入って2曲ほど 後ろで一緒に歌います♪

フライヤーあと1枚くらいお店にあるので欲しい方は言ってね西成三角公園だよ〜。ついにわたしも公園でびゅう(∩*´ω`*∩) pic.twitter.com/LysLV264L9

— ハルキゲニア 4/6釜ヶ崎春の音祭り (@harutchigenia) April 5, 2019

参考ブログなど 3つ

・・《速報》閉鎖されたはずの西成あいりん総合センターで今、何が起きているか?

http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=57

尾崎美代子 https://twitter.com/hanamama58 さんの記事

・・リアル『月夜釜合戦』エピソード2に出演できます

http://attackoto.blog9.fc2.com/blog-entry-454.html

・・あいりん総合センター周辺で配布されていたビラ3枚。(陸奥賢)

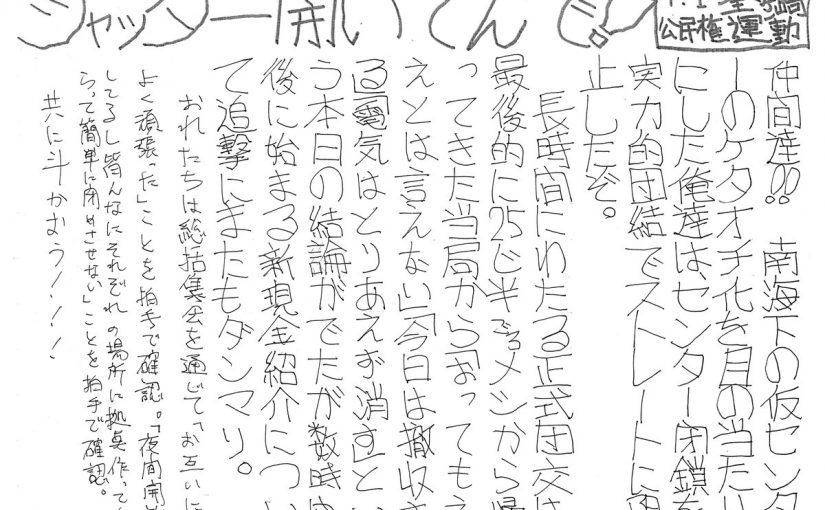

あいりん総合センター周辺で配布されていたビラ。

「シャッター開いてんで!4.1釜ヶ崎公民権運動」

「センター機能の縮小許すな」

「2019年3月31日 団結のあかしが記念された日」(表)

「センターのシャッターは開いているぞ」(裏) pic.twitter.com/RIZh4miIBS— 陸奥 賢@境界をゆく (@mutsukyoukai) April 5, 2019

朝日新聞記事

——————-

日雇い労働者の街、大阪市西成区のあいりん地区にある「あいりん総合センター」(13階建て)の労働施設フロア(1~4階)が31日、閉鎖の日を迎えた。1階に労働者が仕事を求めて集まる「寄せ場」がある地区の中核施設だが、耐震性の問題で現地で建て替えられる。併設する病院施設(5~8階)の移転後に建物全体を取り壊し、新しい労働施設は6年後に完成する予定。

この日は閉鎖に反対するグループが1階の寄せ場で午後5時から炊き出しを実施。閉鎖時間の午後6時ごろ、シャッターの下で座り込んだ。一時、100人を超える人たちが集まり、夜遅くまで「シャッターを閉めるな」などと抗議を続けた。

センターは、国や大阪府などがJR新今宮駅南側に1970年に建てた。3階のフロアは仕事がない人たちの日中の居場所にもなっており、閉鎖に反対する裁判も起きている。入居していた職業安定所や西成労働福祉センターはすでに仮移転。寄せ場も1日から同じ場所へ移る。

夜間に缶拾いをして日中、センター3階で過ごしてきた男性(76)は「ここがなくなると行く所がない」とこぼした。毎日、1階寄せ場で仕事を探してきた日雇い労働者の男性(60)は「閉鎖は残念だけれど、すでに決まったことだからしょうがない」と話した。(村上潤治、高橋大作)朝日新聞——————-

(以上)