國分功一郎氏の『暇と退屈の倫理学』第7章は、ハイデガーの決断論批判になっている。

「人間は退屈する。その退屈こそは、自由という人間の可能性を証し立てるものなのだ。だから決断によって自らの可能性を実現せよ……。」が、ハイデガーの概要。(P294)

それを國分は批判していくのだが、一部かなり違和感があったので書いてみたい。

退屈しているなら決断せよ、とハイデガーは迫る。しかし、「決断するために、目をつぶり、耳をふさげ、いろいろ見るな、いろいろ聞くな、目をこらすな、耳をそばだてるな」 と述べているも同然だ、と國分は語るが、これはおかしい。(p298)

生きるとは、世人がやっていることに従うことだ、というのが初期状態としてある。(「〈ダス・マン(ひと)〉が日常性の存在の仕方を指定している」『存在と時間』第一篇第4章27節350)

サラリーマンなら朝7時に起き出勤する。ただ大雪であれば目的遂行するために「かなりの困難」が予想される。ここで「9時に会社に着く」という初期状態の目的と「かなりの困難」がはかりに掛けられ、「あるていど自由な判断」(ができるひとは)により今日はその目的遂行はあきらめるという「決断」が下される。「かなりの困難」を努力でクリアーして目的遂行するという選択肢もありうる。一般に困難がない仕事はないので、「あきらめる」ばかりしていれば仕事にならない。プラスの方向の「決断」も当然ありうる。雪道なのに走る、とか。

決断とはこのようにありふれたものにすぎなかろう。ところが國分は、「たしかに決断は人を盲目にする」とやたら話をおおげさにしてしまう。

「周囲に対するあらゆる配慮や注意からみずからを免除し、決断が命令してくる方向へ向かってひたすら行動する。これは、決断という「狂気」の奴隷になることに他ならない。」 p298

昨日は大雪のニュースとともに西部邁の入水自殺のニュースがあった。入水自殺するために確かに、上記のような決断=狂気が必要になるだろう。しかし故意に求められた狂気であったとしても「実はこんなに楽なことはない」とはまったく言えないだろう。「決断は苦しさから逃避させてくれる。従うことは心地よいのだ。(略)人は従いたがるのだ、と。」國分の思考回路から一歩外れてこれを読むとまったく意味不明である。

先の例として挙げた「会社に遅刻する決断」の場合、苦しさから逃避とはいえる。ところが次にくる形容詞なしの「従うこと」とはなんだろうか?ハイデッガー的にはこれはまず、世人支配への従順であるはずだが國分の場合、そのステップは考察の対象外になっている。

ハイデガーがいう退屈の第三形式「なんとなく退屈だ」がある。それはじつは「わたしは自由だ」ということをわたしに告げているのだ。でまあ自由の実現を「決断」と呼んでいたわけですね。p243

でわたしは、「決断」というものを、『存在と時間』の世人論くらいのとことに戻して自分なりに考えてみた。ところがここに、國分氏とわたしとのあいだにはズレが生じ、うまく説明できなくなってきた。

「「決断」という言葉には英雄的な雰囲気が漂う。」と國分は書くが、決断にファシズムの雰囲気を嗅ぎとりそれをアレルギー的に拒否する戦後民主主義的(?)反応(と同じもの)に、結局のところ國分は陥っているのではないか。

「「なんとなく退屈だ」の声から逃れるにあたり、日々の仕事の奴隷になることを選択すれば、第一形式の退屈が現れる。」世界をどこから考え始めるのかを教えるものが哲学であるとすれば、どこから考えるのか、という出発点において國分は誤っている。

前述のように、サラリーマンなら朝7時に起き出勤する(あるいはもっと早く)。これが仕事に「従う」ことであり初期状態である。「遅刻しないように」とか考えると人為的な(疎外された)規則のように思えるが、そうではなく、農民はドイツでも日本でも千年以上前から毎日早くから勤勉に働いてきた。ひとが生きる文化とはそういうことの身体化としてあるのだろう。「退屈」を先にもってきて説明原理にするのは賢いとは思えない。

世人=仕事として生きることが原則であり、それに対する例外として、自由=決断が存在する。

ある決断をする。「決断をしたのだから、その決断した内容をただただ遂行していかなければならない。p301」ここもおかしい。会社にいけなくなり、2,3日あてどのない旅に出る。しかしあきらめて帰ってくれば、上手くいけばまた会社に復職し以前と同じ日常が戻ってくるだけだ。世人=仕事という巨大な慣習力の下にわたしたちが生きているということを國分は無視しているので、分かりにくい。

デフォルトとしての仕事=服従を見ないで、決断を「決断主義」と大げさにした上で否定してみせているだけだ。

「人間は日常の仕事の奴隷になっていた p302」。それはよい。「その仕事は決断によって選び取った」ものだろう、と國分は言う。そうではない。毎朝起きて働くというのが人間の文化であり、類としての人間はそのように自己形成してきたのだ。

「人間は普段、第二形式がもたらす安定と均衡のなかに生きている。p305」そのとおりであり、野原はそれを世人=従属的生き方、と考えるが、國分は認めない。決断をむりやり奴隷に結びつける國分の発想は、説得力がない。

大学の勉強という「退屈」を逃れ、資格試験勉強の奴隷に成るという対比を國分は掲げており、まあそういうことはあるだろう。それはしかし、大学の勉強が自由であり不安であるからであり、退屈という言葉を選ぶ必然性はないと思われる。それに、ハイデガーを読んで論文を書くことも同様に集中力、自己奴隷化が必要なわけであり、例の挙げ方が恣意的と言える。

さて、コジェーヴ がでてきて、批判される。

「決断し、自ら奴隷になる」のがコジェーヴのいう「本来の人間」だ。そうではなく第二形式の退屈を生きるべきだと國分は言うのだが、どうなのだろう。

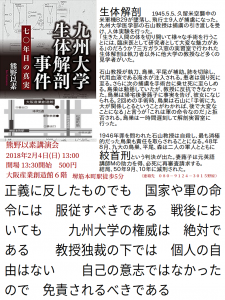

ハラキリや特攻など「「歴史的価値」にもとずいて遂行される闘争(P319)」は、自由である人間の誇り高さとは無縁だ、とは必ずしも言えないかもしれない。しかし、わたしたちが常に具体的場面に則して考えるべきである。「先の戦争」では命令に従って、多くの残虐行為がなされた。つまり「世人」という習慣が人間であり、そこまではまあ良いとしてもそれをど外れた強度にまで疎外しようとするのが戦争時における国家であり、悪の究極である。(ファシズムが悪ならそれと戦うのは悪ではないという議論はしばらく置く。)

壮大な勘違いをしているのは、「決断」一般を否定してしまう國分の方である、と思われる。

国民国家の理念にもとづいて大戦を引き起こし、自国民たちを戦場で見殺しにしたヨーロッパの国々の社会体制、について、國分は愚劣だと述べる。

国家というものが、日常を切断する権力への幻想において成立しているというならそうかもしれない。

過激派=奴隷になる、ことへの警戒というものが、國分の基本思想のようだ。だが結局、どうなのか? 平凡な理解だが、世人=服従が、ハイデガーや特攻のように国家と同致したときの方がより大きな災厄をもたらした、と歴史から学べるのではないのか?

したがって、世人(第二形式)ではなく、決断=第三形式の方にだけ奴隷になることを、結びつける國分は恣意的でしかない。

習慣の獲得というものを、近代主義がともすれば、軽視、蔑視してきたという批判は正しいだろう。

習慣によって、目に入っていくるものすべてを受け入れるのではなく、そのほとんどを切り捨てるという説明がある。習慣を獲得することにより「考えて対応するという煩雑な過程から解放される」、という。その正しさは一面的でしかない。農民が農地を見る時、そのすべてを深く見た上で不要なものだけ切り捨てているのだ。そこにあるのは有機的自然との交流であり、近代的主客図式による情報摂取ではない。

稲の穂の膨らみ具合を見て取り、それに応じた作業を行う。それは反射的行動のようにも見えるがそうではない。かなりの要素を組み合わせて瞬時に判断した結果結論を出しているのだ。習慣とは考えないですむことではない。より速く考えることに過ぎない。

環境を情報として扱うことが、すでに世界の平板化だ。人間は考えないですむ方向に向かって生きていく、とある。そいういうこともあるかもしれないが、例えば音楽を聴く場合、より深く聴けるようになっていくだろう。またおそらく、例えば農業を続ける場合も、世界と自己はより多次元的に深く交流できるようになり、相互変容していく可能性があるのだろうと思う。

付記:

ハイデガーの決断論批判に関係ある本として、アドルノ『本来性という隠語』がある。難しくて紹介も引用もできないが、ほぼ納得させられた。上記に反映してないけど。