1

黄晳暎(ファンソギョン)の小説を何冊か読んでかなり好きになったので、黄晳暎論でも読もうかと思って図書館を探すと、金明仁(キムミョンイン)という人の『闘争の詩学』副題が「民主化闘争の中の韓国文学」という本があったので借りて見た。第7章が黄晳暎論である。つまり軽い気持ちで借りたのだが意外と真剣に読み込まなければという気になってきた。

この本の後ろには14ページにも渡る「韓国民主化関連年表」が添付されている。批評家の本としては異例のことだという気がする。日本でも全共闘運動のころまでは、新日文、近代文学などなど、左派運動(政治)と関わりのあった文学運動はあったが、それ以後はむしろ政治的なものの一切をタブーとするかのような文学観に支配されているようだ。

それに対して、明仁は、こう語る。「私にとって文学は世の中を変える方法や道具の一つですが、1980年代の韓国文学はまさにそのようなものでした。」

「私にとって文学は世の中を変える方法や道具の一つ」という言い方は反発を呼びそうだが、ゆるやかな意味ではそれほどおかしな意見ではない。 民族=国家が成立していないために、まずもってそれを追求することが、文学にとっても課題にならなければならない。そういうことは理解できることだ。1945年の光復以後は、まずネーションが模索された。それ以後も独裁の否定、民主化の達成は文学の課題でもあった。

「世の中と対抗することの美しさを示し、今とは異なる世の中をみちびく熱い啓示でぎっしり埋まった文学」こそが、もっとも美しい文学であり追求されるべき価値であるという、初心を明仁は数十年経っても捨てていないようだ。

それは時代遅れの文学観に感じられる。ただそれだけでは批判にはならない。

韓国では〈学生を中心とした激しい反政府活動(デモなど)による独裁の崩壊→(束の間の春)→軍事クーデター〉という波が、戦後史において三度起こった。

A 60.4.19→5.16 朴正煕独裁へ

B 79.10.26→80.8.27 全斗煥大統領へ

C 87.6.10→12.16 盧泰愚が大統領に選出される

(D 2016-2017.3月 ろうそく革命は勝利に終わった例外 )

C 87.6.29民主化宣言で長年の軍事独裁体制は崩壊した。しかし、明仁は「重要なのは労働者階級の動向だ」と考えていた。7,8月から切望された労働者大闘争が始まった。毎日のように民主労総結成闘争のニュースが聞こえてきた。しかしその本質は結局単に労働現場におけるもう一つの民主抗争にすぎず、労働法改正などで一定の権利を獲得するや、その生命力を減じていった。

そして、三度目は軍事クーデターではなく、大統領直接選挙による民主主義的な選出(平和的政権交代)で終わった。「1987年を契機に韓国社会は、軍部クーデターという後進国型政治変動との断絶に成功した」という点では画期的だった。

しかし、全斗煥の協力者であった盧泰愚の勝利に終わったという結果は、明仁にとって限りなく苦いものであった。

70年代後半以降の民主化運動の長い歴史、光州以後のそれでもつむがれた夢、「労働者階級が主人となる近代的国家」への夢、それは〈統一〉も含むものであり、全的な解放をなんらかの形で実現すべきものだった。その夢は裏切られた。選挙という民主的方法によって裏切られたことは、彼らにとって自分の思想を一部変更せざるをえないほどショックなことだった。

明仁たちは観念的過激化し、北朝鮮の主体革命理論か、速戦即決的なボルシェヴィズムに傾いた。死への傾斜をも孕んだものだったと言えるだろう。同時に、東欧社会主義国の崩壊があった。

韓国におけるB79年からC87年の経過は、日本の60年安保から68_9年大学紛争の経過に類似するようにも思う。そうすると、明仁たちは「観念的過激化」は、70年代始めの赤軍派〜東アジア反日武装戦線の空気に似ている(だろう)。

「わたしたち」はすでに内的解体の危機をかかえていたので、運動は急速にしぼんでいった。明仁は「民衆的民族文学」という批評的準拠を持ち、基層民衆の文学的・文化的解放のための実践を模索していた。しかし常に観念が先んじて現実と交差しえなかった。

明仁にとって、文学・思想は政治的活動と一体のものであったから、挫折は全身的なものであっただろう。明仁は「運動」と関係を断ち、大学院にいわば亡命した。それぞれが生きる道を探しに出た。そして、共同体的な連帯や規律などを捨て、個人になることで、90年代の新しい社会へ入っていった。

このような「いわば亡命」の過程は、(全共闘体験からの)高橋源一郎、加藤典洋、笠井潔といった人々も経ているものだろう。明仁の場合が、今までの左翼性・全体への夢を捨てないという点で、またまずそのプロセスを明らかにしようとする誠実さという点で、もっとも分かりやすいかもしれない。

2

1980年代には金明仁のような左派的文学が主流だったのだが、90年代には個人主義的文学の時代になった。「わたしたちは近代を生産するはつらつとしたブルジョア的個人を持つ機会」がなかった、と明仁は述べる。だから「1990年代以降の個人の発見、あるいは発現は、このような点から見れば「抑圧されたものの回帰」としての切迫性があると思う」と続く。

「個人」とは何らかの抑圧的集団性からの脱出を意味するだろう。それは「抑圧的な軍事独裁体制と国家独占資本体制が作り出した「国民」という全体主義的集団性と、その全体主義に対して戦う過程で形成された「民衆」という集団性、その異質な二つからの脱出という契機をもったものであるはずだ。」

「しかし、国民であることは十分に克服されず、民衆であることは十分に実現されえなかったから」、「目覚めた主体としての個人」は成立しなかった。新自由主義的市場体制と言う支配のなかでの、孤立した労働者かつ消費者としての「単子」的存在となったにすぎなかった。 孤立した労働者かつ消費者としての孤立した存在というのは日本でも同じですね。

抑圧的な軍事独裁体制からの抑圧を考えるとき、日本では次のような例がある。1933年の小林多喜二の死。それから十年以上後の、1945年8月9日の戸坂潤と一ヶ月後9月26日の三木清の死。45.8.15は彼らを抑圧した軍国主義の終わりであることは明らかだった。三木は影響力のある作家だった。だのに誰もの彼を奪還しに来なかった。彼らと民衆との連絡はすでに途絶えていたのだ。三木たちは敗戦は予感できただろうから混乱後の日本に希望が持てたなら、なんとしても生き延びようとしたのではないか。彼らが死んだのはすでに絶望しか持っていなかったから、民主化後の日本に対しても、ということが言えるだろうか。そうは思いたくないが、戦後70年の民主化の敗北後の日本においては、そういう思いもある。

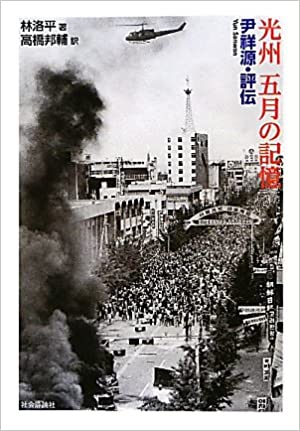

70年代から87年までの独裁政権から民主派青年たちに対する弾圧は、日本の上記のような弾圧以上に激しいものであった。最大の虐殺は2万人近く(?)殺された1980年光州事件だった。これは限りなく痛ましい事件だ。しかしそれは民主化運動が学生やその周辺のインテリだけでなく多くの民衆を巻き込んだ巨大な運動になったからこそ可能になったのだとも言える。日本の60年安保もデモに参加した人数などでは負けてはいない、しかし死の危険性ある抵抗運動に果敢に立ち上がるといった点で、つまりその思想的深さにおいてかなり及ばないものだった。

過激な運動ができるから偉いとかそういうことではないが、権力の暴力に向き合う腹の座り方については、やはり日本はまだまだと言うしかなかろう。2011年以降、反核など市民運動はそれなりに盛り上がったがやはり2,3年で下火になった。そこにも同じ弱さがあったと言えるだろう。

「私は元気でない国の一知識人として、それよりもはるかに元気でなくなってしまった隣国のみなさんに、言葉にならない憐憫と連帯感を感じるようになりました。」金明仁は、日本人が怒るだろう「憐憫」ということばをあえて使って、連帯感を表明している。

さてもう一つの問題、その全体主義に対して戦う過程で形成された「民衆」という集団性からの脱出という契機とは何だろう。

そこには一つには、大衆の反政府闘争の主体が、依然として学生や知識人、在野勢力中心の人々でしかなかったという問題がある。「労働者階級を含めた基層の民衆が、自らの利害関係を越える政治的覚醒」をなしうるかどうか、それが問題だと金明仁には思われた。AもBも労働者階級の組織的闘争につながらなかった、だから失敗した、と明仁はマルクス主義者らしく考えていた。

7,8月から切望された労働者大闘争が始まった。毎日のように民主労総結成闘争のニュースが聞こえてきた。しかしその本質は結局単に労働現場におけるもう一つの民主抗争にすぎず、労働法改正などで一定の権利を獲得するや、その生命力を減じていった。 資本家階級は労働者階級が革命的に転換することをギリギリ抑制させる程度の何かを労働者に与えることはできる。したがってほんとうの意識変化にはたどり着かない、これが金明仁の判断だった。

「抵抗する集団性」をどう克服するか考えるときに避けられないもう一つの問題は、南北問題である。光復から朝鮮戦争の時期、民族を回復しようとする運動に参加していった人の圧倒的多数は左派系の人々だったので、彼らの多くは越北した。であるにも関わらず北の共和国はその人びとの思想と努力を活かすことができず、逆に国家首領独裁体制に対する異分子として抑圧され続けた。にも関わらず、南の絶対的反共国家のなかの抵抗者である民主派の人びとは北の実像を知ることもできず、心のどこかで本来の共和国の栄光という幻を保存し続けた。金明仁のこの本はそのような事情は良かれ悪しかれ全く書かれていない。

3

新しい「市民運動」。「人権、女性、環境、教育、消費者、多様な形態の政府監視など、いわゆる非政府機構の運動や多様な形の市民キャンペーン運動」が生まれ、過去の「民族民主運動」に取って替わっていった。

「この運動は1990年代序盤の「呪われた転換期」を過ごす間、私たちが陥っていた虚無と冷笑、無気力と精算主義を身軽に越えて、支配ブロックの一方的な独走に対する牽制体制を構築した」意義ある運動形態だったと評価しうる。

これは、日本では2011以降のたとえば、シールズ(自由と民主主義のための学生緊急行動・SEALDs)などと同質なものであると理解できる。限定された主題に対する明確な獲得目標、優れたデザイン感覚によって大衆の支持を獲得する、自己組織内の意思決定過程の透明化など、民主主義的で平明な感覚は人気を呼んだ。本書などによれば、韓国では20年以上前から着実に育ってきているものだったようだ。

しかし、それは資本家階級の究極的支配とヘゲモニーに挑戦するという問題意識がない。階級運動ではない市民社会運動だ。革命運動ではなく改良運動だ。権力の獲得を目的としないという点で政治運動でもない、と金明仁は指摘する。

ところで、80年代の運動が「権力獲得を目的にした革命的階級運動」だったか、というと実はそうも言い切れない。それは情緒的・観念的には過激だったが、本質上民主化運動に過ぎなかった。だから民主化を果たした後に、より「クール」な市民運動へと転換していくのは自然なことだった。しかし、その夢想のなかには強力な力があった。それは現状態に対する本源的拒否の力である。人間が人間を搾取して疎外する世の中の土台と上部構造全体を総体的に変革すべきだという、非妥協的な精神の力がその核心にはあった。1990年代以降の市民運動にはこのような力が欠けている。その場合市民運動と労働運動は、永遠にブルジョア支配社会の周辺部的な付属物であるにすぎない。

新自由主義とは、「資本の運動を阻むすべての障害や境界を撤廃し、人間と地球に属するすべてのものを商品化し植民化し搾取」するシステムである。そして「無限開発と無限競争」という考え方だけが唯一の真実であると強力に宣伝することを伴う。日本では服従原理主義を内面化しないと、おおむねどんな仕事にもつけない。そのように、このようなすべてのことはほとんどまるで「世の中の法則」であるかのように受け入れられてしまっている。

半分疑いながらもそうした宣伝を少しは受け入れざるをえないわたしたちにとっては、〈現状態に対する本源的拒否〉という思想はまったくありえないものとしてある。現代日本においてはもはやそれを見つけることすら難しい思想として、それはある。であるので、この文章を読んだ時、わたしはタブーを破ったような罪悪感とともに、びっくりしたのだ。

それにしても、〈現状態に対する本源的拒否〉という思想を肯定しても良いものだろうか。わたしたちは現体制なかで生まれ育ち教育をされ、雇ってもらっているのであれば、そのような全体に対するNONというものは論理的にありえないのではないか。「人間が人間を搾取して疎外する世の中」自体を根底から変革することができるとマルクスは言った。それが正しいかどうかは私は分からない。それでも社会の分かりやすい不正や矛盾すら現体制は是正してくれない。そうだとすると現体制で通用する理屈を越えて正義をそこに要求していくことは正しいことだと思う。

要求をすることは正しい。しかし、〈本源的拒否〉とはなにか。

全世界に目を向けると、「反グローバリゼーション、下からのグローバリゼーション、反米運動、エコフェミニズム、マイノリティ運動、再解釈されるアナーキズムやトロツキズムなど、「現状態」を越えるための世界的レベルの理論的・実践的努力」がさまざまに存在している。

わたしたちはともすれば勘違いしてしまっているが〈現状態〉は決して一枚板の変えがたいものとして世界に君臨しているわけでない。学校、職場、知識その他さまざまな諸力のがまず、「私」自身を作りた、そうした多くの個人が動かしがたいかの秩序として現象する。さまざまな方角からそれを揺るがそうとすることはできる。

この世の中は構造的に絶対多数の不幸と絶対少数の幸福を生産する世界だ。それが確かなら、私は世の中に同意できない。こんな世の中のために、あのように長年獄中で苦労してきたわけではない。と明仁は言う。

そうではなく、覚醒した個人の主体性を堅持しながら、人と人の間、人とすべての生命の間の共同体的な連帯意識をふたたび回復することはできる。「人間も他の生きとし生ける物も、自らの生と他者の生の自由と解放を獲得するまで戦わなければならない。」と明仁は言う。

この世界の外部はない。なぜならわたしたちは事実上、この犯罪的世界の共謀者だからである。と明仁は一旦言い切る。そして次に「しかしこの世界の外部はある。わたしたちは常に懐疑し省察して、他の世界を夢見る存在だからである」と彼はそちらの方を強調する。

「はてしなくこの世界の外部を思惟し、他の世界に思いを致さないかぎり、またこの世界を自分自身の内部から拒否しないかぎり、この世界は絶対によくならないからである。」と、明仁は最後に言い切る。

私たちは「はてしなくこの世界の外部を思惟する」ことができる、これは認めることができる。それでは世間に通用しないよ、と言われるだろうか?反抗の根拠は別にどこかの条文とかそういうところに存在する必要はないのだ。〈幻のコミューン〉といったもののリアリティがそこにあるだけでもよい。自己身体の叫びといったものでも良い。

〈現状態に対する本源的拒否〉は存在する。ただ、そこからすべてのものが流出する〈幻の党本部〉のごときものであってはならないだけだ。

(以上)