朝鮮人にとっての八一五(1945.8.15)について、書き留めて置きたいと思う。

ある本は、ある女性(劉)が夜が白む頃、部屋の高い場所にある小さな窓が明るくなってくるのに気付くシーンから始まる。(今気付いたが)このシーンがすでに十分暗示的である。民族の未来がかすかに明るくなり始めることを暗喩している。

「たった一つきりしかない明かりとりの窓を(略)見つめて、今日まで暮らしてきたのだった。(略)この国の何千、何万というものが、そうして耐えて来たことであったのだ。」p7

劉は仕事に行こうとするが母屋の中学生(今の高校生くらいかも)に呼び止められる。「(略)重大ニュースがあるんだ。正午に、日本の天皇が放送をするんです。(略)いよいよ、戦争は終わりです。」

「やがて正午、はげしい雑音に包まれたなかから、その声が聞こえはじめた。(略)

「……万世のために泰平を開かん……」(略)

「どうしたえ。戦争、どうなったというのだい?」

「いえ、たったいま、戦争が終わったのです。わたしたちの朝鮮は、これから独立するのです」p9

この中学生はなぜ放送前から放送内容を知っていたのか。彼は日本人ではなく朝鮮人だったから、植民地支配への抵抗の意識を持ち、日本支配の終わりを切望していただろう。当時の中学生は知的エリートである。で西欧近代の文学や思想を学ぶことは直ちに、日本支配への抵抗意識の萌芽を持つことになる。中・高等教育自体、日本が与えたものであり、皇国主義的教育がなされていたにも関わらず、反発する生徒の方が多かった。

もちろんこれは小説ではある。1964年から68年までに日本で日本語で在日朝鮮人作家金達寿によって書かれた『太白山脈』という小説である。ただ私は、815以後の動乱及びその時の市民の一部の気持ちを報告しているかのように読んでしまった。

815の放送を聞いて多くの日本人は呆然とするばかりで、新日本建設と勇み立った人は居なかった(2,3ヶ月後には出てくるが)。三木清が獄中死するのは9月26日と敗戦42日後であるが、その時まで彼を獄から奪還しようと押しかけた人はいなかったのだ。日本の統治機構の正当性が少しでも揺らいだことは本土ではなかったということだろうか。

朝鮮人の場合は、「わたしたちの朝鮮は、これから独立するのです」という明確な意志を持った人が(絶対数はそれほど多くなかったかもしれないが)居た。大日本帝国の支配が米軍中心の支配に横滑りすることを日本人のすべては受け入れたが、それは韓国人には受け入れ難いことだった。日朝一体という美名の下の日本支配が破れた以上、次の支配者は朝鮮(韓国)でなければならないことは自明だった。

もう一冊の本を読もう。『太白山脈』(趙廷來・チョウジョンネ)全10巻の最初の巻から。1983年から1989年まで、韓国で韓国語で書かれた作品で、作品名が同じなのは偶然。

「その日、八月十五日は右往左往しているうちに過ぎ去った。十六日もさまざまな噂が乱れ飛び、人々が不安気な顔で目を見合わせているうちに日が暮れた。ところが腸(はらわた)にしみいるような農楽隊が演奏する銅鑼(どら)や太鼓、ゲンガリ(鉦)の音が鳴り響き、思わず踊りたくなるような軽やかなリズムが湧き起こったのは、十七日の朝からだった。村の神木の下で農楽隊を幾重にも取り囲み、ぐるぐる回り、ひと塊になって踊っていた人々は、遂に町へ町へと繰り出した。

町の通りという通りは村々から集まってきた農楽隊と人々でごった返し、町の人々までもがその渦の中に巻き込まれ、興に乗って踊り狂い、歓喜に満ちた叫び声を上げた。ケンガリが早い調子で音頭を取り、それに負けじと銅鑼や長鼓(チャンゴ)、さらに太鼓や小太鼓も必死になって後に続いた。農楽隊のその息もつかさぬ早い調子に合わせ、多くの人々は一つになり、何かに憑かれたように踊りまくった。そんな彼らの顔は笑ったと思ったら泣き、泣いたと思ったら笑いながら汗だくになっていた。くたびれた木綿の服もじっとりと汗で濡れていた。

何かに憑かれたような、人々のそんな姿を眺めながら、安昌民はぐっとこみ上げてくる、胸がはりさけんばかりの喜びをともに分かち合っていた。

(略)

(略)人々は解放を一日中農楽の拍子に合わせて踊ったり、涙ぐむことで終わらせはしなかった。村々の長の首をすげ替えることから始めて、その影響力を町にまで広げてきた。警察署はもちろんのこと、すべての官公署から親日派や民族反逆者たちを追い出し、手の汚れていない者を新たにその任に就けよと言って示威運動を繰り広げた。そして、あちらこちらの村で親日行為をした者や悪質な地主たちが報復を受け始めた。p399」

815から一日半、不安とためらいの時間を過ごした後、十七日の朝から人々は踊り始める。村の神木の下での農楽隊の踊りは大きくなり、そのまま町へ町へと繰り出していく。町ではケンガリ、銅鑼や長鼓(チャンゴ)、と言ったリズムがさらに早くなり、踊りは憑かれたように続く。それは長い間、日本帝国主義とその手先になった親日派の軛の下でひたすら耐えてきたエネルギーが一挙に爆発したのだ。そしてそのエネルギーは遅滞なく、地域の支配者たちに向かう。村々の長の首をすげ替え、警察署、すべての官公署から親日派や民族反逆者たちを追い出す。

「人々は自然に一つになり解放の喜びを分かち合った力を、新しい社会と新しい国作りに向けていった。安昌民は、その正確な判断と統一された自発性と迅速な実践力に驚かずにはいられなかった。

(略)

人々のそのような自発性によって建国準備委員会と治安隊が組織され、建国準備委員会の支部は直ちに、人民委員会と名称を変えた。人民委員会のさまざまな機構に、親日派や民族反逆者たちが近寄ることすらできなかったのは言うまでもない。五万はいるであろう筏橋の人口の九割が農民であり、その農民の八割以上が小作人である彼らが、人民委員会に望むものが何であるかは明々白々だった。それは土地問題の迅速な解決だった。その要求と共産主義革命とは寸分違わず合致していた。開放された国土の雰囲気はどこも一緒で、それはまさに、革命に通じる道だった。人民は、革命イデオロギーの巨大な燃料タンクとして、点火されるのをひたすら待ち焦がれていたのである。」

人民委員会によるほんものの革命が始まる。革命の原理は簡明だ。人口の第多数は貧しい小作農民である。自らが耕している土地を無料でまたは安価で自分のものにさせる、それが土地革命だ。これにより共産党は農民たちの強い支持を獲得することができた。毛沢東の共産党軍も同じだが。

趙廷來・チョウジョンネは、この人民委員会の革命に肯定的な立場を取っているようだ。全斗煥政権下に書かれたときには、危険を犯していたということだろうか。

金達寿氏の本に戻る。(p206)

「あの(八月)十六日の大デモンストレーションにしてからそうだが、民衆はまず、われわれの閉じ込められていた監獄の門を開かせるとともに、それまで屈することなくたたかいつづけて来た自分たちの指導者をさがしもとめた。(略)ソ連軍とともに金日成将軍がソウル駅に凱旋するといううわさがつたわり(略)このときから、八.一五以後のわが朝鮮の進路ははっきりときまったといっていい。つまり、共産主義者と社会主義者が先頭に立って、独立と革命を同時に、しかも即時に遂行するということだった。」

「はっきりきまった」と言っているのは共産主義シンパの作中人物である。

「全国いっせい蜂起するかたちで、いたるところに各級の人民委員会がつくられ、労働組合が結成され、農民組合が生まれ、青年学生が組織され、婦人が同盟をつくり、国軍準備隊という軍隊までがつくられた。(略)九月六日には、このソウルで中央人民委員会が結成され、朝鮮人民共和国が宣言された(略)。」

しかし、翌日九月七日に米軍司令部が朝鮮における軍政実施を宣言する。その時点で、朝鮮人民共和国ないしそれに準ずる左派ないし民族主義的勢力はすでに各種組織なども整備しつつあり、米軍司令部の支配に強い抵抗をする力を持っていたわけだ。

金達寿氏の本は翌年十月くらいまでを扱う。かなり無理があった米軍司令部による支配がいかに勝利していくかを描いているとも言える。

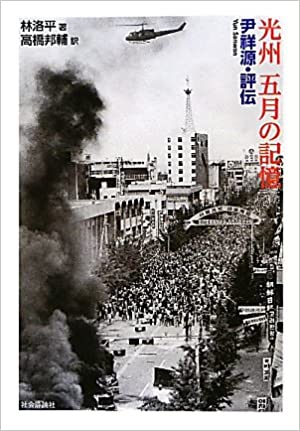

一方、趙廷來「太白山脈」は。光復から3年後、1948年10月からの、全羅南道宝城郡の小さな町・筏橋(ポルギョ)での、左派活動家・パルチザンたちの活動を描く大河小説である。1948.4.3済州島民の蜂起、5.10南部単独総選挙、8.15大韓民国成立、9.9朝鮮民主主義人民共和国建国という大きな動乱。人民による国家を志向する巨大な運動、10月はその落日が見え始めた時期とも言える。

さきほど引用したのは、その小説の1巻の終わりの部分で、登場人物が光復直後を回想するシーンである。(私は1巻しか読んでない。)

民主主義とは民衆による支配であるわけだが、実際の民衆、生きて苦しみ喜ぶそのような直接的レベルの民衆が、踊り狂い、その熱狂のままにいわば一般意志というべきものを形成し支配する。実際にあったこととどの程度近いのかは、分からない。しかしそのようなユートピア的支配を十全に描き美しいと思う。

しかし、「これから独立するのです」という断言を実現することができたそのようなことがあったとしても、それは長く続かず、米軍のような外部の暴力に圧迫され、また朝鮮人内部の対立、裏切りなどで、悲惨な流血がこれから積み重なっていくことになる。

趙廷來・チョウジョンネの描いたユートピアはユートピアに終わることが確定している以上、わざわざその70年前の夢を引きずり出して確認することは意味のないことではないか?という気もする。しかし、絶えざる民主化闘争とそれに対する苛烈な弾圧という数十年を耐え抜き、民主主義の現在を形成することができたに至った韓国の歩みは、やはり尊敬に値するものだろう。趙廷來が描いたヴィジョンといったものの変奏が、民主化闘争の困難な歩みを支え続けたということがあっただろう。1980年ごろから、左翼的思想を社会から追放しそれでやっていけると信じた日本社会が、進歩に逆行し信じられないほどつまらない社会になってしまったことを考えるとなおさらだ。

革命の夢は必然的に挫折する。しかし私たちの現在が教えることは自由な民主主義も、時として低レベルの国家主義やシニシズムと合体し、救いがたい行き詰まりに陥るということだ。

私たちがふたたび革命の夢を見ようとすることは、かならずしも愚かしいことではない気がする。(何をもって革命と言うのかを、空白にしたまま言うなら)

参考:在日朝鮮人作家列伝 01 金達寿(キム・ダルス) 林浩治氏 による「太白山脈」の紹介。

https://note.com/torabuta/n/nd4bdeeba288c#yH8vY

私はむしろこの時代の歴史の事実経過を知りたいという動機が強かった。したがって、上記ブログからこの部分を引用しておきたい。

「小説では、金達寿がこの時点では金日成を強く支持し信奉していたため、朴憲永ら南朝鮮に於ける共産党指導者の名はほとんど出てこないが、46年9月のゼネストや、大邱を中心に農民を加えた十月人民抗争の指導者として朴憲永はアメリカ軍政当局に追われ越北して逃れる。」