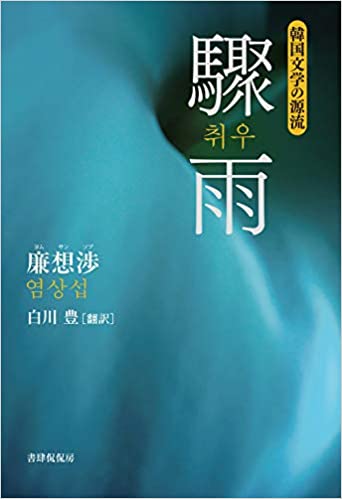

廉想渉(ヨムサンソプ)の『驟雨』は面白い小説だ。

1952年に書かれたとは思えない、とてもモダンな感じ。

白川豊による翻訳が出たのが、2019年、21世紀に書かれたと言われてもだまされてしまうだろう。

「フロントグラスをザーザーと容赦なく叩きつける大粒の雨を、ルームライトを消した真っ黒な車内にいる皆は(略)」

という車内の描写からはじまる。大金が入ったバッグと美しい女秘書をつれた社長が逃げようとしている。まるで映画のようだ。

しかしこれは、数百万ソウル市民が体験した北朝鮮軍による占領体験を市民の側から詳細に記述した小説なのだ。朝鮮戦争勃発の2日後である、1950.6.27から50.12.13までの時期のソウルを描いたもの。

国民的なあまりに重い主題とそれとうらはらなポップなスタイルの矛盾が、この小説である。

廉想渉(1897-1963)は李光洙(1892-1950)より5歳下なだけ、黄晳暎(1943年生)などよりずっと先輩になる。

経歴を見ると、1918年慶応大学予科入学するも半年で辞め、福井県の小新聞の記者になり3カ月で辞める。後東亜日報ほかのソウルでの新聞雑誌者で活躍とある。金達寿の『玄海灘』の主人公とそっくりだ。

廉想渉は1919年の三一独立運動に際して、大阪でビラ撒きしようとして拘留された。1945年光復後、多くの韓国の文学者たちは愛国に目覚め社会主義化し越北する人も多かった。廉想渉はリアリストとされ、彼らとは一線を画した。多くの絶望を抱え込んでしまったのだろう。

ただ、『玄海灘』の方は未来のネーションを支えるべき二人の青年が主人公だったのに対して、『驟雨』は吹けば飛ぶような一人の女性が主人公である。

「避難民が溢れそうに通り過ぎるのを、食後に出てきたのか孫を連れた老人がぼんやりと眺めており、その前で黄色い子犬が尻尾を振っている。この奇妙な対照!」(同書解説p418の作家の文章より)

全てを捨てて歩き続けなければならない宿命に押しつぶされそうな避難民たちに対して、「この老人は燦々と降り注ぐ日差しの下で座っているようにみえる」

われわれの生活と思考と感情のすべてがその軸を失った以上、そこに与えられたわずかなぬくもりの中で思い存分背伸びしてみることもできるはずだ。首都崩壊のただなかでの災害ユートピアの幻をこの小説は描いている。

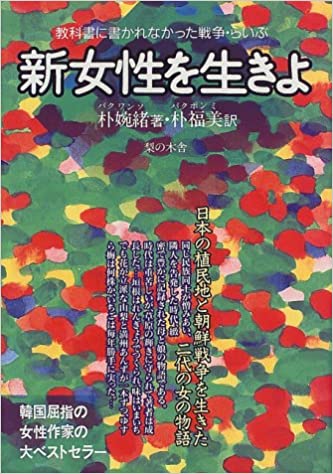

姜スンジェははきはきした美しい新女性である。社長の秘書で愛人でもあったが、戦争の混乱の中で自らそうした関係から自由になる。そして間借りすることにもなる元の同僚申永植に急接近しはじめる。「スンジェの愛欲心理と恋人・永植に対する実際の積極的なアプローチが、かなり具体的に書き込まれている」と白川氏に評されている。

朝鮮の首都が共産主義者によって占領され、数カ月後逆転する、それは決して『驟雨』などと軽々しく呼ばれるべきものではないはずだ。しかしそれはその後70年経っても分断を解決できなかったこの世界(南北朝鮮とその周辺国家)の歴史が、そういう重みを背負わせてしまったのだ。

光復によって民族が解放された以上、なんらかの統一は近々なされなけらばならないしなされるだろう、と当時の人々は信じただろう。スンジェの夫は共産主義者になり越北するが、占領軍としてソウルに帰ってきて復縁を迫る。しかしスンジェは「勇気がない」として拒否する。しかし「私は心の中では、あるいは精神的にはあなたの妻です」と書きとめる。しかし「自由に背を向けてまであなたの妻でいられるほど、自由を捨てて出ていく勇気もありません。(p182)」友人の文学者たちが越北していった時、廉想渉もそう思ったのだろう。社会主義の大義は認める、しかし私は自由の方を取る。インテリの考える思想的自由ではなく、スンジェの生き生きした喜びのなかにある自由それを私は捨てられないのだ、と廉想渉は考えた(と言っていいだろう)。

「北」に傾くことなく身を処し続けた廉想渉は、思想的にも「北」にとらわれず、かといって反発もせず、自由に生きつづけた。戦乱のなかでのスンジェの小さな恋愛のたたかいを長編小説に記し、讃えた。

(2024.5.9訂正)