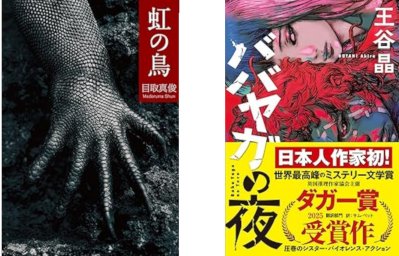

某氏が褒めていたので、目取真俊『虹の鳥』という小説を読もうと思った。

ところが、この小説は2006年刊行、2017年に新装版が出たが、重版されていないのか、入手困難のようだ。ある図書館でやっと手に入れた。わりと快調に一晩で読めた。

別の図書館で予約していた王谷晶『ババヤガの夜』も数ヶ月で読めるようになり、読んでみた。

B『ババヤガの夜』2020年刊 とA『虹の鳥』2006年刊はかなり似ている。200頁ほどの暴力的な小説。(以下、ネタバレ注意。)

ダメージを受けた女性が車で連れて行かれるシーンから始まる。終わりは二人で北へ逃げる、ファンジックなイメージを追って、その直前に主人公による大きな加害がある。最初から最後まで、話は暴力で貫かれている。

Aのメインの話は、そもそも少女を売春させるという犯罪である、それも少女をさらってきて薬漬けにして一切の自発性を奪った上で、させるというえげつないもの。そして描かれる性行為の内容もグロテスクに亢進していく。

一方、Bの主人公少女はAより少し年長であるが小柄、だが置かれている環境やファッション、お稽古ごとに明け暮れる日々の生活は、絵に描いたような上流お嬢様のもので優雅の極みである。しかし徐々に分かって来るのは、そのような「お嬢様生活」は決して本人が望んだものではない。熱愛していた妻に逃げられたヤクザの組長がその理想たる「妻」のイメージを作り上げ、そのとおりにすることを尚子に厳格に強制している。尚子は一言も文句を言わず服従している。見かけが優雅なだけで、主体性が全く奪われている点で尚子もマユと大差ないのだ。

Aは、まごうかたなき傑作だ。つまり、エログロな汚辱にまみれたシーンがどこまでも続き、最後の数ページで逆転する。不条理な暴力(エログロ)が決してデタラメではなく、沖縄の基地がもたらす人間界の歪みが組み合わさって、緊密な構成によりいわば必然的に進んでいく。マユの神的暴力の炸裂、それはあまりに意外なできごとではあるが、ギリシャ悲劇的な強烈なカタルシス、美を私たちは感じざるをえない。

Aでは、汚辱と暴力の両面をマユが保有していた。Bの尚子

は、優雅(ウラ面には汚辱があるが)担当であり、暴力はもう一人の女性新道依子の担当となっている。依子はとにかく強い、ヤクザ数人を相手に立ち回りぶちのめす。そして痛みや死を怖れていない。ただそれは信念も目的も持っていないことであり、ヒーローになるには不都合だということになる。優雅な尚子は現状に不満を持っているはずだが、それを表すことはないので、物語は動かないように見える。しかしお互いに無愛想だった尚子と依子の間には徐々に友情が芽生え、尚子の危機に、ついに暴力が爆発する。そして逃亡。

AとBで最も違うところは、Bでは逃亡が成功し、二人の生活が地味に続いていくこと。そしてそのようなふつうの人生の持続に二人は少しの喜びを感じていくことだ。

(尚子は短大生だが、他にお華、料理、茶道、着付け、和裁、ピアノ、英会話、弓道と習い事で埋め尽くされた生活をしている。そして彼女はその時々のレッスンに打ち込んでいいる。メニューに併せて自己を奴隷化する能力、その異常な能力が物語後半で意外な展開をみせる。)

「開け放した窓から雨音が聞こえてきたのに気付き、芳子は慌ててサンダルをつっかけ縁側から外に出た。狭い庭に干してある手ぬぐいや肌着を急いで籠に入れ、家の中に放り込む。空が急に暗くなり、遠くで雷の唸りが微かに聞こえた。p67」なかなか良い文章だと思う:B。

「テレビの画面は何かの映画をやっているようだった。比嘉はこちらには関心を示さなかった。ビデオを撮っている間、比嘉がそうやって一人で時間をつぶしているのはいつものことだった。一人でウイスキーを飲み、映画やスポーツの中継を見続ける。おそらく、本当は何も見ていないのだ、とカツヤは思っていた。底のない空虚が比嘉の中にはあって、全てはその中に消えて何も残らない。p195:A」「こちら」では少女への性加害を録画しているのに加害者比嘉は、まったきニヒリズムに沈んで静かである。これがA。この加害者のニヒリズムの静けさという要素はBにもある。

Bはどこからみても、昭和のどこにでもいるオバサンの日常のヒトコマに過ぎないが、実はこの芳子は、女子ながら暴力の精華である依子の少し経った後の姿なのだ。

社会全体の歪みが結晶のように暴力/(反暴力である暴力)を生み出すことを、Aは描いている。

同じように生み出された暴力を我が身に引き受けて熟成させることにより、なんとか抑え込んだ成功、日常を(夢のように)Bは描いている。

2冊を併せ読むのも、なかなか興味深いと思う。