2008-09-04

■ pdfファイルからのテキスト化

「時の楔通信<0>号→<15>号」全冊揃い の注文があったのはたしか8月6日。

<6>号と<11>号以外の14冊のコピーを、8/27にやっと送付できた。

「いきなりPDF to Data」EXというソフトを2970円で、数日前に買った。

今回は時の楔通信のほぼ全データが6つのPDFファイルになっている。いまやってみたが*1、多ページのpdfファイルを一度にテキスト化することができた!

ただしこのコピーはページの構成がややこしく、例えば、表p34-p3 裏p4-p33というふうになっている。2段組なので、テキスト化するとさらにややこしくp34上-p3上-p34下-p3下という順になる。

今日は、第<4>号p30-31の「映画と風化」という記事をテキスト化してみた。まだUPはしていない。'81。5月の京大でのできごと。記事にはでていないが、わたしがピエロ的役回りを演じた。

2008-08-24

■ < >の自覚的発生

fufはいわば正社員とヒキコモリの団結を創造しようとしているが、その団結を、僕たちは単なる労働形態ないしは社会階層として分類される「フリーター」ではなく、新たな主体としての<フリーター>という名前で表現しようとしている。

■ もう一人のNさん

と私は私のことを呼んだ。

20年以上前、<85.2.1>〜<86.3.24>といった時期に十数人の大人たちがなにやら必死に活動していたわけだが、なんだったのか。わたしは局外者だったわけではなく、だれより熱心な参加者だったはずだ。わたしは何よりももう一人のNさんであったことは間違いない。体験を疎外せずにどのように語ることができるのか?

Nさんとは誰か?

処分結果回答書という書類のコピーが本棚から出てきたので、転記する。

昭和61年4月

○○○○○長 殿

大阪地方検察庁

処分結果回答書

被疑者(被告) N・N*1

検察官処分

起訴年月日 S61.4.15

罪 名 公務執行妨害

検察庁名 大阪地方検察庁

判決(決定)

空白

備考

大阪地方裁判所刑事15部3係係属中

大阪拘置所在監中

<86.3.24>に何かがありその結果起訴された男性がNである。

それがわたしに何の関係があるのか。<86.3.24>にその場にいるのを避けた私に。

■ 「オオシマという男 −−N・N裁判を傍聴する」

という、B5版2頁の手書きミニコミ原稿(私の書いたもの)もでてきた。

そのうち紹介しよう。86.10.3付けの「○○君の復職をかちとる会ニュース」に載せたもの

2008-08-23わたしはいま何を提起されているのか!

■ 時の楔通信の読者の方々へ

(0)

「時の楔通信の読者の方々へ」と題した、'86.8.1付けの〜μ〜名の紙片が、K氏作成の「書簡集・(3)」p56に、コピーされている。

それに続く、「〜8.1〜付の提起に応えて下さった〜応えつつある方々へ」という86.8.23付け松下昇名の紙片とともに。

いずれもB5のコクヨ原稿用紙1枚に枡目を無視して書かれたもの。

http://666999.info/matu/kusa/joken/konkyo1.jpg

http://666999.info/matu/kusa/joken/konkyo2.jpg

上記のとおり。読みにくいですが、松下氏特有のダイナミックな表現の雰囲気を知ってもらうためにも画像ファイルをUPしました。

(1)

このブログの78.3.30に置いた、{時の楔}レジュメ 原本〜対 を巡礼させるときに、に続くもの、である。

ここでは概念集〜{時の楔}に関するレジュメ〜時の楔通信などの各パンフの差異ではなく、共通点、それを差し出す時の、松下の身振りの特徴について考える。

上記を含む刊行リストにある各パンフには千円という値段が付いている場合もあるしない場合もあるが、それはいずれにしてもかりそめのもので、本質的にはあなたとわたしが出会う契機と位置付けられている。ある本が商品として自己を提出するのは実はどんな場合でも矛盾を含む。たかが1000円より大きなものを表現しえていない限りそれは最初から価値がないのだから。あるものを商品として買うことにより、買い手はそれを読む権利も読まない権利も獲得すると考えられてしまう。それは錯覚である。わたしたちは国家−商品化社会という存在を整除化し平板化する流れのなかにおり、表現とは第一義的にその流れに対する抵抗に他ならないからだ。

ひとつのパンフあるいは一枚のビラは、小さなものであってもなんらかの存在変容を読者にそして、呼びかける私〜読むあなた の関係にあたえるものである。そうでなければならないとされる。時の楔通信は、0-15なので16冊あるはずだが実際には、欠番がある。ある号を手にした人が自動的に次の号を入手する権利を持つと(金さえ払えば)錯覚してしまうこと、それこそが松下が闘わなければならないとしたものである。〈倒錯した日常へのなしくずし感覚の根底にある自然さ〉である。欠番及び16以降の〈中止〉はまず第一にそのことを私に問いかける意味を持つ。

{時の楔}に関するレジュメを野原は、2006年2月にUPしている。(去年の暮れかなと思っていた。)2006〜2008年の段階での〈自らの構成リスト〉、構成ビジョンを作成し表現する過程とともにUPするのでなければ意味がないわけである!

(2)

時の楔通信は、第〈0〉号 1978.11 から

第〈15〉号 1986.7 まで、8年間定期的に発行された。

改めて気づいたがこれ自体とてもすごいことである。1978年という全共闘的なものの残り香が社会の一部には色濃く残っていた時代とそれが全く消滅してしまった時代。時代の熱狂にだけ依拠した浮わついた修辞の群、全共闘的な表現のほとんどすべてがそのような偏見を確認する形で消え去っていった時代に、この通信の一貫性は瞠目すべきものである。歴史を振り返るという視点ではそうであったとしても、通信はその読者にはそれとは正反対のメッセージ(挑発)を送り続けていたのだ。

自然過程のように発行したり、うけとったりしかねない 私たちの表現過程の批判的止揚の必要。

86年8月にもそれは上のように語られた。

確かにわたくし野原燐は松下よりだいぶ年少であった。しかし思想にとって8年の時間はそのような言い逃れを許すものではないだろう。<0>号の段階と同じく<15>号の段階でもわたしは、同じ距離感において松下から通信を受け取った。松下の禁止を知っていたにもかかわらず。そしてそのような私のレベルを明確に越えた読者は残念なことに松下しか存在しなかったのだ、その結果、16号は現在まで現れていない。

(3)

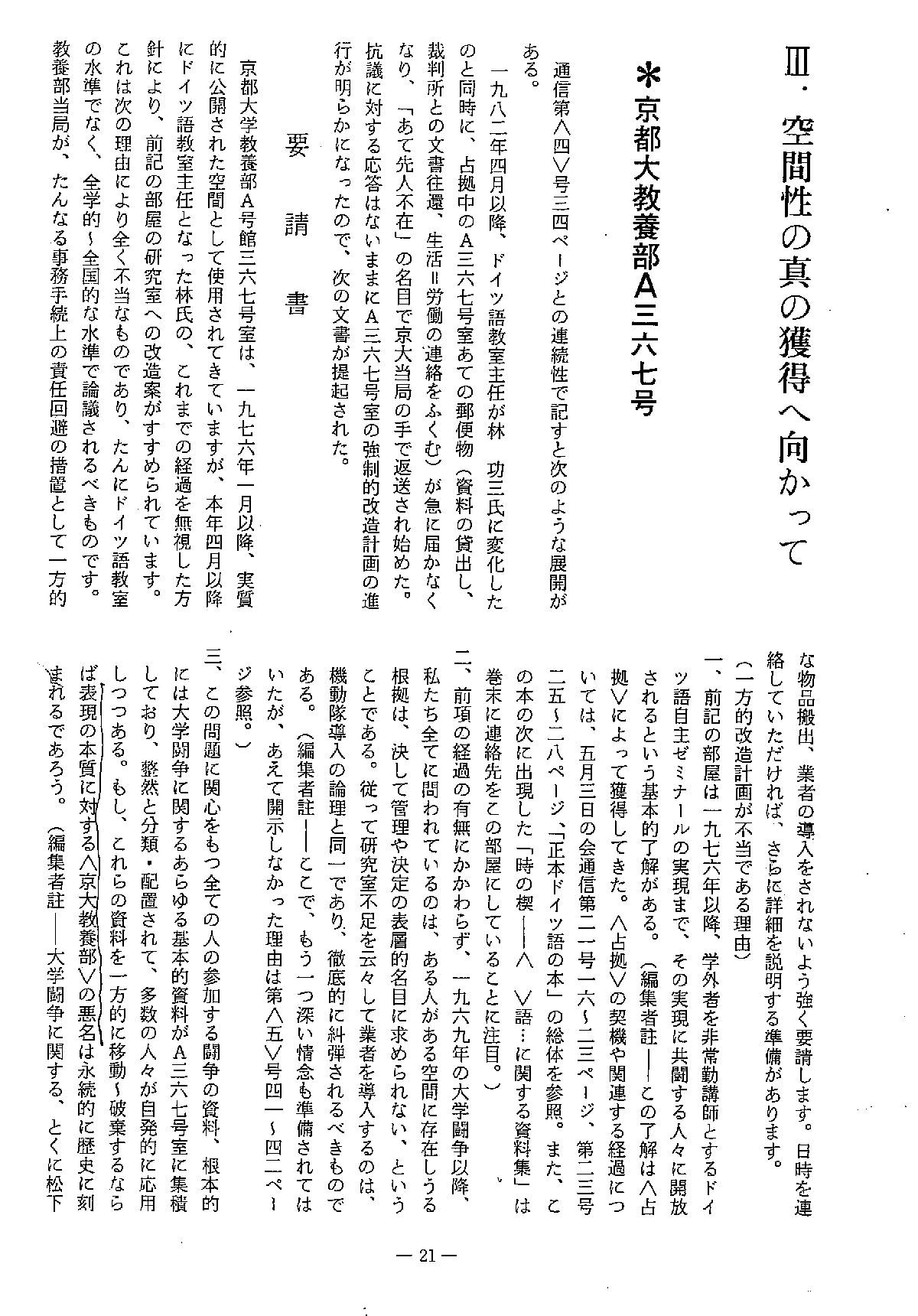

http://666999.info/matu/kusa/joken/hihyo1.jpg

http://666999.info/matu/kusa/joken/hihyo2.jpg

次に、95.6.6付けの SR氏あて手紙をもUPした。

かりにあなたが私に表現を届けうるとして

最低の条件は、これまで n年間に私(松下)から提起してきたことに

応え、実現しつつその一環ないし飛沫として伝える他ない、と

いま野原は不特定多数の読者に何かを伝えようとしているのだが、それが届きうる条件もおそらく同じであろう。野原自身松下から提起されつづけ無視しつづけてきたのだから。

刊行リストにある各種パンフを販売〜配布するにあたって、「〈読者〉にはこのレジュメのコピーと併合して渡してください。」というのは文字とおりではなくとも必須の条件として、現在も生きているものだ。

わたしはいま何を提起されているのか!

2008-08-19

■ 資料追加

1978.3.30付けの資料が出てきたので追加。

松下が展開した運動におけるパンフは、自明に万人に開かれているものではない。

野原が行っている 複製〜コピー〜配布 活動は、

この資料 {時の楔}レジュメ 原本〜対 については、

あるテーマに対して、具体的な提起を このメモの表現主体に おこなうことという条件をクリアーしなければ できない! とされているものである。

2008-08-15

■ すべての空間は所有されている

「この号の叙述をおえつつ確認したことの一つは、どのテーマについても権力ないし抑圧してくる諸関係の私たちに対する規定力が、きびしい宙吊りにさらされていることである。 http://666999.info/matu/data/K7jo.html」

ちょっと読みにくい文章だが、権力的なものが例えば排除といった攻撃を仕掛けてくるのに対し(わたしたちの闘いにの成果として)その攻撃をしばらく停止させることに成功しているといったことだろう。

40年前に比べるならば、所有権(あるいは所有権に基づく管理権)が強大化しきった世の中に生きているといえるだろう。わたしの身体は普通空間を所有していない、したがって歩いているときあなたは常にあなた以外の誰かが所有する空間を占有しており、したがってそれは(場合によっては)不法占拠と呼ばれ処罰の対象となる。法理的にはかってもいまもそうだったわけだが、実際にそのような処罰に近いものが発動されそれ以上に私たちが自己規制を深く深く内面化している情況にわたしたちは居る。

不法占拠なんて馬鹿げたことだろうか。許される空間以外はすべて許されない空間であるという彼らの論理を肯定することでわたしたちは何か得るものがあるのだろうか。

「私たちは、これまで獲得した方法を、どこまでも、どこへでも応用する場を確実に創出しつつあり、その成果を共有する回路は全ての人〜関係性に開かれている。入口の標識をあえて掲げるとすれば、記述や索引や手続きの対極から私たちへ向かって出立せよ!」

松下は入り口の標識を高く掲げた。そこには解読不可能な文字しかならんでいなかったにせよ。わたしが松下のテキストをネットで公開するという試行を続けているのはもちろん、「その成果を共有する回路は全ての人〜関係性に開かれている」その回路の一つを拡大するためである。しかし成果とは何か、限りなく絶望に近いものの堆積以外にそこに何があるのかと反問されたときうまく答えることができるかはどうか分からない。

わたしはもっと自分に引きつけて語るべきなのかもしれない。しかし松下の残した膨大なテクストを盲が象を撫でるように断片的にコピペ〜紹介していく作業のなかでその平面性に気づきそれを突破していくという契機がないと次の段階に移れないと思っている。

■ pdfファイルにしてみたものの、

時の楔通信<0>〜<5> <7>〜<8> <10> <12>〜<13>について

B4版裏表にコピーした。原本が両面刷で二つ折りにして読むようにできているのでそれと同じ形。例えば、表右44頁 左1頁 裏右2頁 左43頁 といった構成になっている。

それを300dpi でpdfファイルにした。

(それをlinuxのpdfeditというソフトで 頁を半分に切り、jpgファイルにしてみた。1頁約80Kバイトのサイズ。三頁だけ試しに下にUPしてみたが、読みにくい。pdfファイルのままだともっと読みやすいのですが。もっと研究が必要ですね。)

やりかたを変えてGIMPというソフトでjpgファイルに。1頁250Kバイトくらいのサイズ。それでも読みにくい。

firefoxだと右クリックで「画像を表示」というのがあるのでそれに変換しさらに原寸大に戻すと読みやすくなる。